米国における当事者系レビュー制度の活用および現状について

地域:米国

業務分野:特許

カテゴリー:その他

杉浦 彩弁理士, 外国特許情報委員会

1.米国特許庁における特許無効手続

2011年米国改正特許法(Leahy-Smith American Invents Act:AIA)により、特許無効手続として、当事者系レビュー(Inter Partes Review:IPR)制度と付与後レビュー(Post Grant Review:PGR)制度が新たに創設された[1][2]。両制度は、裁判所の紛争処理件数を減らすこと、当事者の訴訟コストを削減すること、また、米国特許庁(USPTO)が付与する特許の質を高めることにより投資家の信頼性を強化することなどを目的として導入された。従来からある査定系再審査(Ex Parte Reexamination)も含めると、USPTOにおいて特許の有効性を争う手段としては主に3つの選択肢を取り得ることになる(対象ビジネスモデル特許レビュー(Covered Business Method:CBM)については、暫定的な制度であるため今回は特に言及しない)。いずれの手続を選択するかは、各制度の違いを把握した上で判断しなければならない。

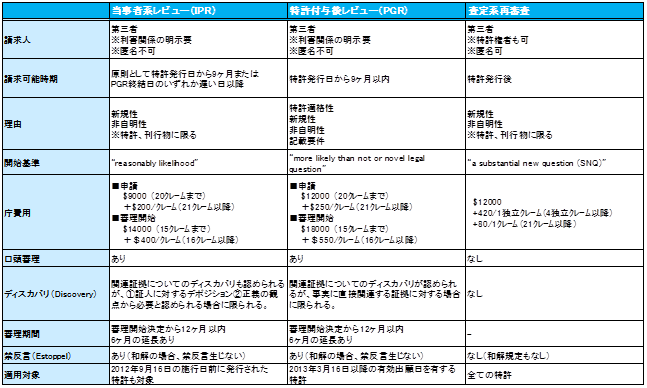

例えば、IPRとPGRは当事者対立構造をとり、審理の進め方として共通する点も多いが、請求理由・請求できる時期・開始要件など、いくつかの点で異なる(図1)。IPRでは特許や刊行物に基づく新規性・非自明性違反についてしか主張することができないため、それ以外の無効理由をUSPTOで争いたい場合は、特許発行日から9ヶ月以内にPGRを請求することになる(新法適用案件ではない場合や、既に9ヶ月の期間を過ぎている場合は、地方裁判所に無効確認訴訟を提起しなければならない)。

また、査定系再審査は、特許権者とUSPTOの間で手続が進められるため、IPRやPGRと異なり、請求人が手続に関与することはほとんどできず、意見主張できるタイミングが非常に限定されている。そのため、引例との関係により新規性違反が一見して明らかな場合ではない限り、特許を無効にする手段として利用することはあまり有効ではない。

今回の記事では、上記の手続のうち、特に利用が増えているIPRについて主に紹介する。

【図1:USPTOにおける手続比較表】

2.当事者系レビュー(IPR)活用の動向

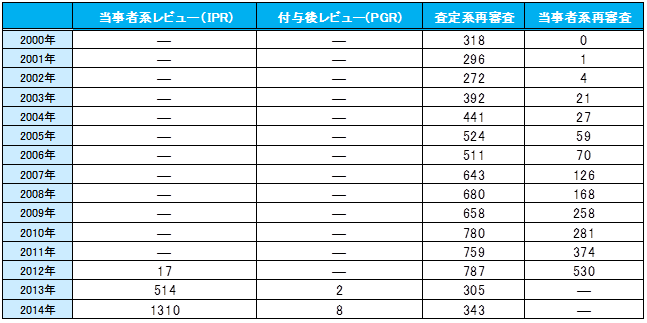

USPTOが公表している統計によると、制度の運用が開始された2012年9月16日から2015年7月末時点までのおよそ3年間に請求されたIPRの総数は3277件であった[3]。IPRに代わる形で廃止された当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)が、1999年に導入されてから2012年までの13年間に請求された件数の合計が1919件であるから、これと比較するとIPRの利用度の高さが窺える[4]。

PGRについては、新法適用下で特許が付与された案件のみが対象となるため、これまでの請求総数が10件しかなく、単純に件数のみを比較対象にすることはできないが、査定系再審査については、2014年には年間の請求件数がIPRの方がはるかに上回っていることがわかる(図2)[1] [5]。

2015年7月末時点の統計では、これまでに最終処分がなされた1777件のうち、実際に審理が開始されたのは827件であった。このうち447件において和解や手続却下がなされずに最終決定がなされており、最終的に376件に対して少なくとも1つのクレームに特許性がないとの判断が示されている。つまり、審理が開始されてクレームの有効性が争われた結果、少なくとも1つクレームに無効の判断が示された確率は約84%という計算になる[3]。また、最終決定でクレームに特許性が認められた案件でも、特許権者によりクレームの削除や減縮補正が行われた場合も含まれていると考えられるため、IPRはかなりの高い確率で特許権を減縮させることができる有用な手段であるといえる。

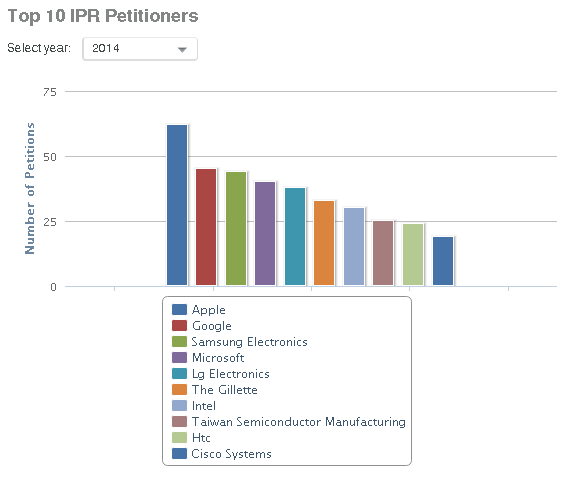

また、Patexiaの統計データを参照すると、2014年のIPR利用企業上位10社にはアップル、グーグル、サムスン、マイクロソフト、LGエレクトロニクス、インテルといった企業が名を連ねており(図3)、全体的にもコンピュータ・ソフトウェア、通信、半導体の分野の企業が大半を占めている[6]。

バイオ、医薬、化学などの分野の企業からの請求は全体の1割程度で、現段階ではそれほど多くないが、今年、投資ファンドがある製薬会社の株を空売りすると同時に株価を下げる目的でIPRを請求したことが話題になったり、日亜化学工業が侵害訴訟の対抗手段としてIPRを請求したことがプレスリリースされたりと、分野を問わずIPR制度に対する注目度は高まっている[7][8]。

なお、2014年に請求されたIPRの総数のうち、日系企業が請求した割合は全体の約9%であった。米国で事業を展開する日本の会社が当事者になる可能性も少なくはなく、IPRの制度についてよく知っておく必要があるだろう。

【図2:年度別の各手続請求件数】

【図3:2014年のIPR請求企業TOP10】

(参照)TOP 10 IPR Petitioner, Patexia.

3.当事者系レビュー(IPR)制度の概要

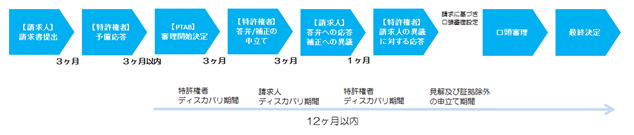

IPRはいわゆる日本の特許無効審判に相当する制度であるが、無効理由の範囲、ディスカバリの有無、特許庁の手数料、審理中の訂正手続等のさまざまな点で異なる。IPRの手続の流れは以下のとおり(図4)。

(1) 原則として、第三者は、特許発行日から9ヶ月またはPGRの終結日のいずれか遅い日以降にIPRを請求することができる(311条(a)、(c))。ただし、現実の利害関係人であることを明示しなければならず、匿名での請求や特許権者自身の請求は認められていない。また、同一の特許に対して、既に地方裁判所に対して無効確認訴訟が提起されている場合や、侵害訴訟が提起されてから1年以上経過した場合は、USPTOにIPRを請求しても審理は開始されないため注意が必要である(315条(a)、規則42.101(b))。

(2) 請求の理由は、特許や印刷刊行物に基づく新規性(102条)・非自明性違反(103条)に限られる(311条(b))。これら以外の理由については、IPRで争うことはできない。

(3) 第三者からIPRが請求された場合は、特許権者はまず予備的な応答書を提出することができる。これに対して、特許庁審判部(PTAB)は、「少なくとも1つのクレームについて請求人の主張が認められる合理的可能性がある(there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail as to at least one of the claims challenged)」と判断した場合に審理開始の決定を行う(314条(a)、(b))。なお、請求人に十分な無効理由や証拠を提示させ、IPRの濫用を防止する目的で、従来の当事者系再審査の「実質的に新たな問題を生じる(a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent has been raised)」という基準よりも厳しい基準が採用されている。

(4) 審理はPTABの審判官合議体により行われ(316条(c))、当事者は限定的なディスカバリ(316条(a)(5))や口頭審理(316条(a)(10))を請求することも可能である。また、特許権者は、IPRにおいて1回のみ補正を行うことができる(316条(d))。

(5) 最終決定(318条(a))は、原則として審理開始から1年以内に行われ(6ヶ月延長される場合あり)(316条(a)(11))、決定に不服がある当事者は、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に出訴することができる(319条)。

(6) 最終決定がなされると禁反言(Estoppel)の効果が生じるため、IPRで挙げた理由または合理的に挙げることができた理由に基づいて、USPTOや連邦裁判所における手続で無効を主張することはできなくなる(315条(e)(1)、(2))。なお、IPRでは和解に関する条項が設けられており(317条)、和解により手続を終了させる場合にはこのような禁反言の効果は生じない。

【図4:IPRの流れ】

4.当事者系レビュー(IPR)の請求人側の利点

IPRの利用が増えている理由として、地方裁判所に無効確認訴訟を提起することと比較して、以下のような請求人側のメリットがある[9]。

(1) 広いクレーム解釈

IPRでは、クレーム解釈基準として、裁判所の「一般的かつ通常の意味(plain and ordinary meaning)」よりも広い「最も広い合理的な解釈(broadest reasonable interpretation)」という基準を採用している。したがって、無効確認訴訟より適用される先行技術の範囲が広くなるため、IPRの方が特許を無効にしやすいといえる。

なお、今年提出された改正法案では裁判所と同じ基準を採用することが明確化されているため、今後は注意が必要である(後述)。

(2) 立証責任の軽減

IPRでは「証拠の優越性(preponderance of evidence)」(50%程度の証明力)という基準が採用されているが、裁判所では特許の有効性が推定されるため、請求人は「明確かつ説得力ある証拠(clear and convincing evidence)」(80%程度の証明力とされる)に基づいて無効立証を行わなければならない。したがって、IPRの方が裁判所よりも緩やかな基準であるため、請求人にとっては比較的無効立証が容易であるといえる。

(3) 迅速な審理

IPRでは、原則として審理開始から1年以内に最終決定が行われるため、通常3~4年を要するといわれている無効確認訴訟よりも結論を早く得ることができる。

(4) 低コスト

IPRは審理期間が短く、ディスカバリも限定的であることから、無効確認訴訟に要する費用よりも低額に抑えることができる。

(5) 専門性を有する審判官の判断

素人である陪審員ではなく、専門性を有する審判官による審理を受けることができる。

(6) 係属中の侵害訴訟の停止

IPRでは同時進行中の侵害訴訟が停止される確率が高く、侵害訴訟を提起されている被疑侵害者にとっては、対象となる特許権の有効性について先に判断を得ることができる。

5.今後の動き

本年6月、米国議会の上院・下院それぞれから訴訟やレビュー制度に関連する新たな改正法案が提出され、司法委員会で可決された[10][11]。両院の法案のいずれもパテントトロール訴訟対策を主軸としており、①侵害訴訟に敗訴した場合の弁護士費用負担を個人発明家や学会に不当な利益を与える場合は認めないとすることや、製薬企業やバイオ関連企業などのプロパテント派からの批判を受けて、②IPRやPGRにおける特許クレームの解釈を従来の「最も広い合理的な解釈(broadest reasonable interpretation)」から裁判所と同じ「一般的かつ通常の意味(plain and ordinary meaning)」に変更することにより、特許を無効にしにくくすることなど、特許権者側への配慮を含めた変更点が盛り込まれた。

改正法が施行されるのは、最終的な法案が両院で可決された後、大統領が署名して発効した後になるため、実際に運用が始まるのは早くても2016年秋以降になる見通しだ。特許権者側に有利な改正になるため、実際に改正法が施行されれば、IPRおよびPGRの駆け込み請求が増えることが予想される。

<参考文献>

[1] 日本知的財産協会 国際第1委員会、「米国特許法改正 America Invents Act (AIA)の概要 第5版」(2013.12.27)

[2] Reference Guide to Statutory Provisions and Final Rules Effective on September 16, 2012

[3] USPTO, Patent Trial and Appeal Board Statistics 7/31/2015

[4] USPTO, inter partes reexamination historical statistics (Updated 07/08/2015)

[5] USPTO, ex parte reexamination historical statistics (Updated 07/08/2015)

[6] Patexia. Reseach

[7] 日亜化学工業株式会社、プレスリリース「米国連邦巡回区控訴裁判所が、Everlight/Emcore社が権利行使した特許のすべての請求項は無効であるとの米国特許庁による判断を維持」(2015.4.28)

[8] THE WALL STREET JOURNAL、「特許無効化と空売り―著名ヘッジファンドの新戦略」(2015.4.8)

[9] WILMERHALE, “A Plactical Guide to Inter Partes Review”

[10] 服部健一、米国特許ニュース(2015.6)

[11] Andrew Chung, REUTERS, “Senators offer concessions to skeptics of inter partes review” (2015.6.4)

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

特許分野の他の法律情報

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)